当社グループは1919年の設立以来、共存共栄の精神を大切にしながら、社会のニーズに応える様々な素材、サービスを開発・提供し、社会の人々を豊かにすることに貢献してきました。設立時から大切にしてきている考え方をベースに、2020年に「サステナブル経営方針」を策定し、経営に対する考え方を表明しています。

現在、持続可能な社会の実現に向けて、社会や人々の価値観が大きく変化しており、当社グループを取り巻く環境はめまぐるしく変化しています。この中で、私たちのモノづくりや最重要基盤である「安全・品質・コンプライアンス」に対するこだわりと「人間中心の経営」を変えることなく、引き続き事業の選択と集中に取り組み、サステナブルな社会の実現と当社グループの事業拡大を両立させ、基本理念である「価値共創によって人々を幸せにする会社」を実現していきます。

サステナブル経営方針

サステナブル経営方針

-

人々の豊かな生活を実現する新しい価値を創造し提供します

-

全てのステークホルダーとともに地球環境と共生する循環型プロセスを構築します

-

多様な社員が全員、存在感と達成感を味わいながら成長する「人間中心の経営」を進めます

2020年6月5日制定

サステナブル経営方針の概念図

![基本理念 | 価値共創によって 人々を幸せにする会社 Sustainable Value Together 最重要基盤「安全・品質・コンプライアンス」 サステナブル経営方針[人々の豊かな生活を実現する新しい価値を創造し提供します・全てのステークホルダーとともに地球環境と共生する循環型プロセスを構築します・多様な社員が全員、存在感と達成感を味わいながら成長する「人間中心の経営」を進めます] 人間中心の経営 Sustainable People 働く人の幸せ Sustainable Process 幸せを提供する環境 Sustainable Product 社会と人々の幸せ Sustainable Loop 組織の成長](/sustainability/sustainability-management/img/index_im01.webp)

サステナブル経営体制

当社グループでは中期戦略『Accelerate 2025』の策定にあたり、その実現を促進するサステナビリティにおける重要課題「マテリアリティ」を特定し、各課題のKPI(重要業績評価指標)を設定しました。

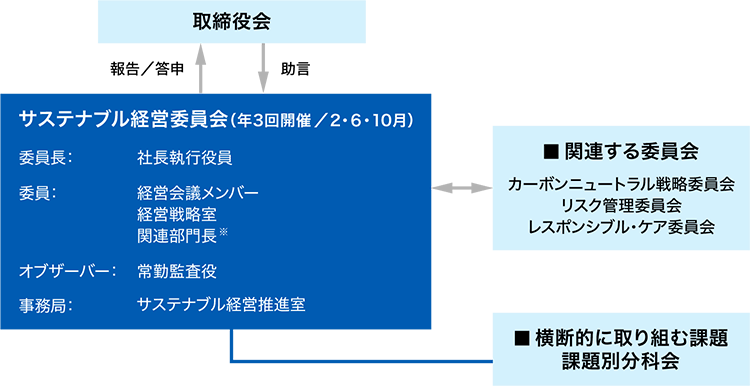

2020年度より、社長を委員長とするサステナブル経営委員会(通常3回/年)を設置し、サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)について経営レベルでの議論を行うとともに管理を行っています。さらに、LCA、調達など、サステナビリティに関連するテーマごとに立ち上げた課題別分科会では、各々の分科会において担当役員が責任者として関わっており、取り組みの強化や情報開示のさらなる充実に努めています。

KPIについては、ステークホルダー・エンゲージメントを通して、定期的にインパクトを再特定し、必要に応じて修正します。サステナブル経営委員会においてKPIの定期的な進捗評価を行うことでCAPD※サイクルを回していきます。

また、取締役会は、マテリアリティに関連するKPIの進捗状況など、サステナブル経営委員会から定期的な報告を受けることにより、当社グループのサステナビリティ推進状況を監督します。

2024年度は計3回サステナブル経営委員会を開催し、主にGHG排出量削減等の気候変動への対応、循環型社会構築への貢献認定制度(制度名:CycloVia)、DE&Iへの取り組みなどについて討議し、その内容について取締役会で報告しました。

引き続きサステナビリティに関連する課題の解決、取り組みのレベルアップに向けて歩みを進めていきます。

-

※計画を起点とした活動では重要な事実を見落としてしまうおそれがあると考え、当社グループでは一般的なPDCAではなく、CAPDを改善サイクルとしています。

サステナブル経営体制図

-

※議題に応じて、各SBU、工場・生産関連部門、グループ企業などから参画

ダイセルグループ サステナビリティ推進大会

当社グループは、サステナブル経営方針の下、常に高い意識を持ちサステナブルな社会の実現とグループの成長の両立を推進するため、年度始めに「ダイセルグループ サステナビリティ推進大会」を開催しています。推進大会には、当社の経営層をはじめ、ダイセル労働組合代表・SBUや各部門代表・グループ企業社長などが出席し、想いの再確認と共有を図っています。

2024年度は約80名の出席者が東京本社で5年ぶりに一堂に会し、2部構成で開催しました。第1部では経営トップおよびダイセル労働組合代表から「安全・品質・コンプライアンス」についてメッセージを、サステナブル経営推進室長および安全と品質を確かなものにする本部長から提言を発信しました。第2部では、安全・品質を確かなものにするための取り組みについて、各事業場長・安全環境部門長・品質保証部門長・総務部門長で討議し、共有する場としました。

2025年度は、当社グループの基本理念「価値共創によって人々を幸せにする会社」であり続けるため、危機管理セミナーを取り入れた2部構成とし、約70名が参加しました。第1部では、2025年4月1日に就任した代表取締役社長 榊 康裕およびダイセル労働組合代表から、当社グループの基本理念と企業活動の最重要基盤となる「安全・品質・コンプライアンス」にこだわり、徹底していくことについてメッセージを発信しました。第2部の危機管理セミナーでは、緊急時の対応の理解を深めるため、外部専門家から危機対応の成功・失敗事例に基づく講義をしていただきました。平時の危機意識を高めることにより、「安全・品質」を確かなものにすることにつなげていく場としました。

サステナブルな社会の実現に向けた取り組み

当社グループは社会課題を認識し、製品や事業プロセスがサステナブルな社会の実現に貢献し、社会に新たな価値を創出していくことを企業としての使命と考えています。

2020年度より、この考え方を社員一人ひとりに浸透させるため、階層別研修にサステナブル経営に関するカリキュラムを組み込んでいる他、社員の自主的な活動を支援するSDGsアンバサダー活動をスタートさせるなど、様々な活動を推進しています。

事業を通じた貢献 ~CycloVia※(循環型社会構築への貢献認定制度)~

当社グループは長期ビジョン「DAICEL VISION 4.0」の中で循環型社会の実現を目指しており、主な事業機会として、「循環型社会構築に貢献する製品や技術」の需要の増加があると認識しています。この機会の獲得に向け、当社グループの循環型社会構築に貢献する製品や技術を認定する制度であるCycloViaの運用を2024年度に開始しました。本認定制度では、下表の評価項目にて評価を行い、サステナブル経営委員会で認定し、その開発や普及の促進を図ります。

また、当社グループにおいて本認定制度を積極的に運用し、私たちが目指す「循環型社会構築」への貢献度をミエル化する一つの指標として活用することを検討していきます。

-

※“Cycle”+“Via(ラテン語で「道」)”の造語循環型社会構築への貢献に向けた道、方法としての取り組みを意味する。

評価項目

| 循環型原料の使用 | |

| 廃棄物の利用(アップサイクル) | |

| 再使用(リユース)可能 | |

| リサイクル可能 | |

| 従来比較 | カーボンフットプリント(CFP)削減 |

| 水使用量削減 | |

| 有害物質使用削減 | |

| 歩留まり(または収率)改善 | |

| 循環型社会実現のための事業分野への適用 | 再生可能エネルギー分野に貢献 |

| 環境保護・保全に貢献 | |

| 省エネ・省資源に貢献 | |

| その他 | |

| 環境関連の認定・認証 | |

これまでに認定した製品・技術は下表の通りです。

CycloVia認定製品(2025年6月現在)

| 製品・技術名 | 組織 | 認定理由 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ダイセルミライズ株式会社 | 循環型原料の使用 | 天然由来のパルプ(循環型原料)を主要原料として使用 | |

| ダイセルミライズ株式会社 | 循環型原料の使用 | 天然由来のパルプ(循環型原料)を主要原料として使用 | |

| ダイセルミライズ株式会社 | 循環型原料の使用 | 天然由来のパルプ(循環型原料)を主要原料として使用 | |

| 株式会社ダイセル | 循環型原料の使用 | 天然由来のパルプ(循環型原料)を主要原料として使用 | |

| 株式会社ダイセル | 循環型原料の使用 | 天然由来のパルプ(循環型原料)を主要原料として使用 PEFC CoC認証を取得 |

|

| ポリプラスチックス株式会社 | 環境保護・保全に貢献 省エネ・省資源に貢献 |

モノマテリアルへの貢献によりリサイクルが容易になり、プラスチック包装リサイクルによる廃棄物削減、樹脂原料削減、 包装用樹脂製造エネルギー削減に貢献 ドイツの独立試験研究所のInstitut cyclos-HTPより、PE、PPとの混合・複合化においてメカニカルリサイクル可能な添加原料として認証取得 アメリカのプラスチックリサイクル業者協会(The Association of Plastics Recyclers)より、高密度ポリエチレンのリサイクル工程に悪影響を及ぼすことなくリサイクル可能との理由でCritical Guidance Recognitionの認証を取得 |

|

| 株式会社ダイセル | 循環型原料の使用 | 酢酸セルロースから作られた球状粒子で、海中で分解されることが確認されており、環境負荷を軽減することが可能 | |

| ダイセルミライズ株式会社 | 環境関連の認定・認証 | 一般社団法人日本有機資源協会のバイオマスマーク認定商品 | |

| ダイセルミライズ株式会社 | 環境関連の認定・認証 | 一般社団法人日本バイオプラスチック協会のバイオマスプラマーク認定商品 | |

| ダイセルミライズ株式会社 | 環境関連の認定・認証 | 一般社団法人日本有機資源協会のバイオマスマーク認定商品 | |

| 楽ちん!置くだけ水切り袋 | ダイセルミライズ株式会社 | 環境関連の認定・認証 | 一般社団法人日本バイオプラスチック協会のバイオマスプラマーク認定商品 |

| ダイセルミライズ株式会社 | 環境関連の認定・認証 | 一般社団法人日本有機資源協会のバイオマスマーク認定商品 |

サステナビリティの社内浸透への取り組み

当社グループでは、社員一人ひとりがサステナブルな考え方を理解し、自分の業務と結び付け、その実践への寄与を意識して行動していくことが重要と考えています。社員の理解を促進させるため、サステナブル経営推進室を中心に、関連部門と連携し、様々な取り組みを通じて社内浸透を推進しています。

階層別研修におけるサステナブル経営に関する研修の実施

新入社員・新任リーダー※など、進級者を対象として行う階層別研修に、サステナブル経営をテーマに置いたプログラムを組み込んでいます。企業倫理やレスポンシブル・ケアなど他のCSR関連部門や人事部門と連携し、基本理念・サステナブル経営方針・人事方針・マテリアリティについて、グループ討議を含めた実践的なプログラムにより、当社グループ方針とサステナブル意識のつながりを社内へ浸透させています。2025年度は、グループ全体で約520名が受講しました。今後も入社からリーダー登用まで系統的に、将来サステナブル経営を担う人財を育成していきます。

-

※当社では管理職をリーダーと呼称しています。

サステナブル意識調査の実施

社内浸透の取り組みの成果を確認するため、2019年度よりサステナブル意識調査を実施しています。2025年2月には6回目の調査を実施し、国内グループ企業を含む約5,100名にアンケートを行いました(回答率81%)。90%を超える回答者が、当社グループのサステナビリティを各自の業務と結び付ける重要性を感じていることを確認しました。引き続き、一人ひとりが自分ゴトとして実践できるように社内浸透を推進していきます。

「サステナブルウィーク2024」(全社イベント)の開催

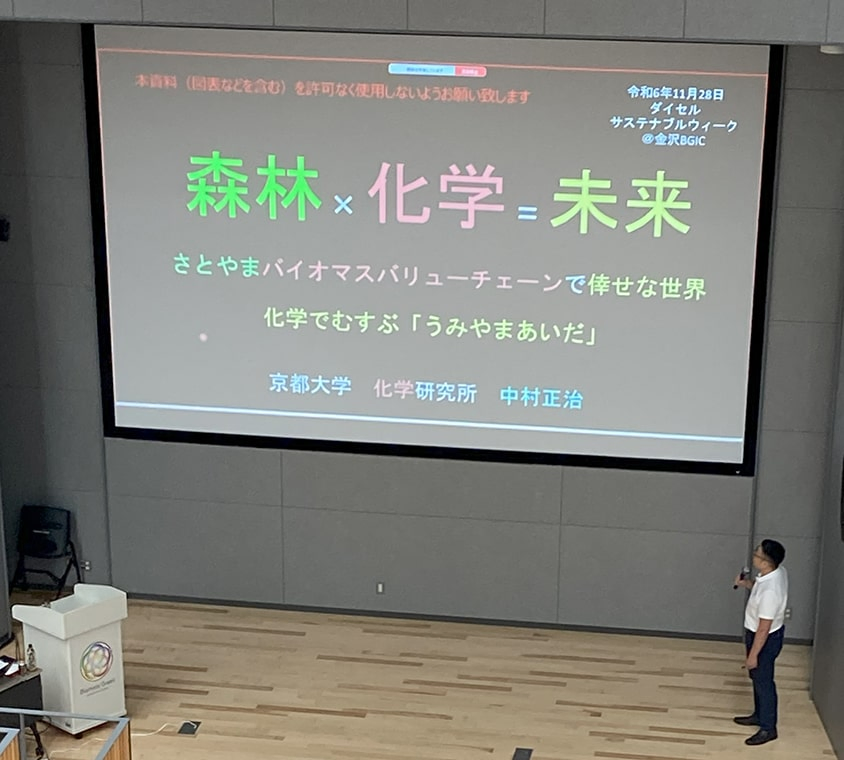

2020年度より、サステナビリティについて考える機会として、オンラインも活用した全社イベント、「ダイセルグループサステナブルウィーク」を開催しています。5回目となる2024年度は、11月20日から29日にかけて実施し、社長メッセージに加え、各拠点長からサステナブルな取り組みに関するメッセージが寄せられました。会期中は、金沢大学内にあるバイオマス・グリーンイノベーションセンター(BGIC)を会場として、共同研究を進めている京都大学の中村正治教授から、当社グループが目指している循環型社会実現への取り組みについて、研究者の視点で分かりやすくご講演いただきました。

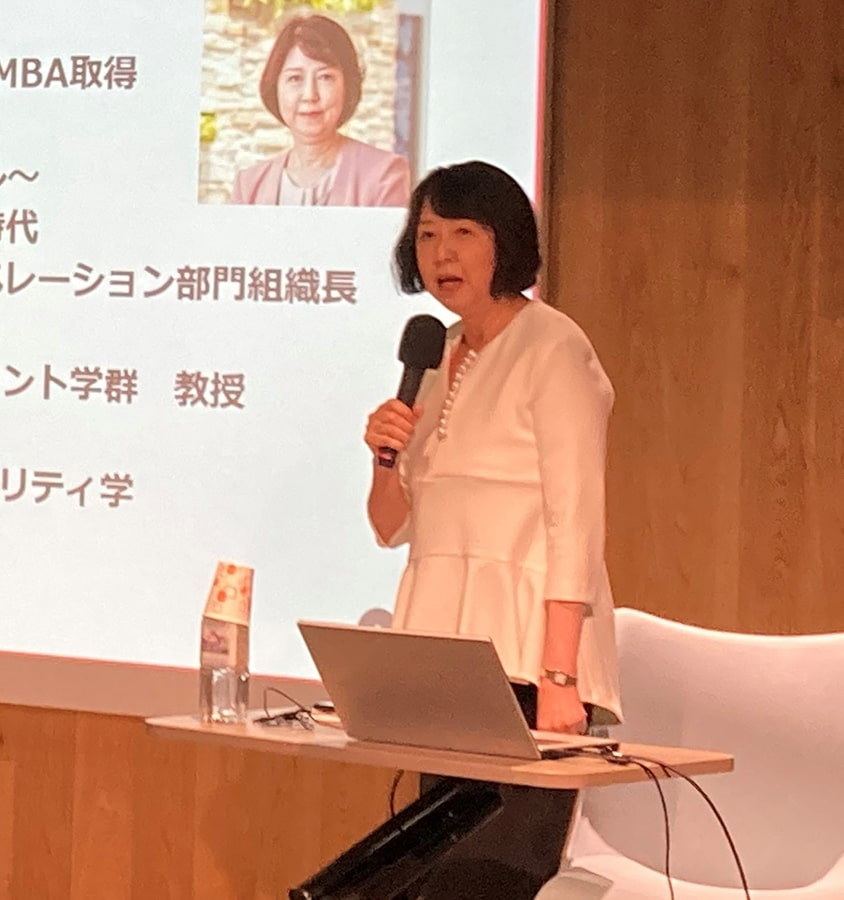

また、サステナブル経営方針に掲げるサステナブルピープルを考える機会として「ダイバーシティウィーク」を同時開催しました。そのコラボレーション企画として、岡島眞理社外取締役の講演を行いました。「意欲的に未来を描き、主体的に「はたらく」を考える」をテーマに、ご自身の経験に基づいた多様な働き方について伺いました。本講演の前にはブラインドサッカーの体験会が行われ、多様性について様々な角度から考える機会となりました。

各講演は会場での参加者に加え、オンラインの視聴を含めると延べ500人の社員がリアルタイムで参加したイベントとなりました。その他、自分たちが扱っている製品を紹介する「私のサステナブルプロダクト」や物品寄付活動「もったいない大作戦2024」など、グループ全体で取り組める企画に加えて、各拠点で独自イベントも開催されました。イベントの一部は動画を含めイントラネットの「サステナブルウィーク」特設サイトで公開されており、当日参加できなかった社員も閲覧できるようになっています。特設サイトへの総アクセス数は2024年末時点で約2,000となり、「サステナブルウィーク」は、社員が各々のやり方でサステナビリティを身近に感じる良いきっかけとなりました。

SDGsアンバサダー活動

サステナビリティやSDGsに興味・意識を持っている社員が職場・職種・役職に関係なく集まり、自らの学びを深め、社内で広めるコミュニティ「SDGsアンバサダー」を、2020年度に発足しました。6年目となる2025年度は、グループ企業や海外駐在者も含め、総勢160名(2020年度は74名)が活動しています。具体的には、毎月開催する講演会や交流会(2024年度は9回開催)、基礎講座やチーム活動を通じて事業場を越えたサステナブルな取り組みを行っています。なかでも熱い想いを持った9名は、サステナブルな考え方と業務を紐付け、事業場や部門などで社内浸透をリードするサステナブルキーパーソンとして活躍しています。

また、SDGsが掲げる17の目標について興味を持つメンバーが集まり、目標ごとにチームを編成して活動を行っています。2024年度も所属や事業場を越えて集まった多様なメンバーが身近な体験やディスカッションを通して目標を深掘りし、2025年3月にオンラインのアンバサダー交流会で1年間の成果を共有しました。

TOPICS SDGsアンバサダーの活動事例

SDGs目標3のチーム活動

SDGs目標3について取り組んでいるチームは、チーム活動が始まった2021年度から、取り組むテーマ・メンバーを追加/変更しながら継続して活動を続けています。2024年度は「土を耕し、人の輪(和)を育てよう」を主テーマに、マイノリティの区別なく誰もが関わり合える社会基盤を模索しました。活動の軸に「土いじり」「農作業」を置き、高層オフィス内で野菜栽培や、障がい者就労支援施設での農作業体験・交流などの活動を行っています。

また、社内のDAICON2024(ダイセルグループ・ビジネスコンテスト)では、本活動を社会的意義と収益両方につなげるビジネス提案として発表しました。自分たちの想いを発信することで、SDGsアンバサダー以外にも賛同者が増え、活動の幅も大きく拡がりました。

網干工場におけるSDGsアンバサダー活動

網干工場では、サステナビリティへの取り組みを盛り上げていこうと、ダイセル労働組合姫路支部とSDGsアンバサダーが中心となって、2024年度の「サステナブルウィーク」の期間にコラボ企画を実施しました。SDGsへの取り組みに力を入れておられる製菓会社をお招きして展示即売会を開催するとともに、SDGsアンバサダーが網干工場にちなんだ三択のSDGsチャレンジクイズを用意し、SDGsにちなんだ商品を景品としてプレゼントするなどでイベントを盛り上げました。また、チャレンジクイズの受付では、フィルタートウ屑のリサイクルアイデアを募集しました。フィルタートウ屑は網干工場から出る産業廃棄物として扱われていますが、リサイクルして活用できれば産業廃棄物の削減につながります。当日は150名を超える参加者があり、各々がサステナビリティについて考えを深めました。

ステークホルダー・エンゲージメント

当社グループは、お客様をはじめ、お取引先、株主・投資家の皆様、地域社会、従業員、産学界を含めた事業に関わる全てのステークホルダーの皆様との高い信頼関係と協働関係を築き、エンゲージメントの向上を目指しています。皆様からの当社グループに対する要請や期待を的確に捉え、事業活動に反映していきます。

| ステークホルダー | 詳細 | 主なコミュニケーション方法 |

|---|---|---|

| お客様 | 製品およびソリューションを提供する顧客および一般消費者 |

|

| 株主・投資家 | 株主、個人投資家・機関投資家 |

|

| お取引先 | 原材料・燃料・部品などの調達先、協力会社 |

|

| 社員 | 当社グループの全社員 |

|

| 地域社会 | オフィス・事業場などの拠点のある地域 |

|

| 産学界 | 共に研究開発をするパートナー企業や大学・研究機関 |

|