マイクロプラントの

未来を語る

Talk session

常識を覆す

マイクロ工学革命と

最先端を走る

生産革新技術の出会い

2人のプロセスエンジニアの出会いが生んだ、世界の工場が変革するプロジェクトについて今と近い未来のビジョンを存分に語り明かした120分の記録

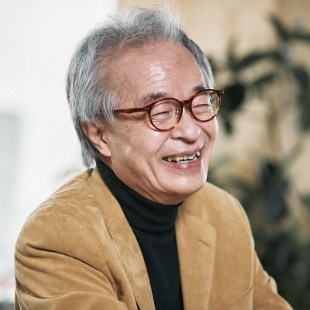

マイクロ流体デバイス創始者

神奈川県立産業技術総合研究所 理事長

国立清華大学 (台湾) 玉山榮誉講座教授

ルンド大学(スウェーデン) 名誉博士 名誉客員教授

スウェーデン王立科学アカデミー 外国人会員 ※1

東京大学名誉教授

工学博士

北森武彦

所属・役職は2023年6月時点の情報

※1: ノーベル物理学賞、化学賞、経済学賞の選考機関の外国人会員

ダイセル式生産革新創始者

金沢大学名誉博士

株式会社ダイセル

代表取締役社長

小河義美

所属・役職は2023年6月時点の情報

Chapter 01 Meets

小河

「発想の全てが理にかなっている。天才です」

北森

「こんなスピードと決断力のある経営者には会ったことがない」

今日はお二人に、この世界を変える技術とお二人の描く未来について、いろいろお話を伺えればと思います。まず、小河さんと北森先生の思考の強い共通点から、この共創は必然的な始まりだと感じます。小河さんはこの技術の話を聞かれた時に「これを待ってた」という感じのスピードで、誰よりも速く直感的に理解されていたと伺いました。その理由についてお伺いさせてください

小河

僕は、北森先生の研究を見せていただいた時、北森先生が化学プラントのためにわざわざ作ったんじゃなくて、必然性を持って、マイクロな領域でものをやろうとされておられたと感じたんですね。全部、理にかなってたんです。よく大きなプラントをマイクロにするとどうなるのという理屈があるんですけど、その発想をやった瞬間からマイクロ流体デバイスは特別なものになって、大体失敗するんですよ。先生は最初からマイクロで考えてやっておられる感じがしました。濃度分布、温度分布を起こさないために必然性を持って細い流路でやっていくというのを最初から考えられていると。

で、先生の資料をちらっと見せていただけることがあって、このマイクロ流体デバイスは重力支配を受けていないというのを見つけてしまったんです。濃度分布が起きないために、比重という重力が作用しないような場を作っておられる。これはすごいなと。

多分、僕の想像の中でいうと、マイクロ流体デバイスって最初は医薬関係のところで使われていて、工場の領域っていうのは後だったのではないかと。それも血液に関わる、血液の壊れない領域で。

そういう意味ではこの方のアプローチは全然違うぞと思って、天才だと思いました。だからこれは絶対やるべしというふうに思ったんです。やっぱり発想が最初から違うというふうに感じたんです。

北森先生はどうでしたか?小河さんに資料を見せてお話しされたと思うんですけど、そのときの小河さんの理解力。あと、おそらく北森先生は、日本のスピードの遅さに堪えかねて、今、台湾でやられてると思うんですが。でも、日本にも小河さんみたいなスピード出す方もいらっしゃるわけじゃないですか。そこに触れてどうでしたか?

北森

まさにその点です。いろんな会社の技術者から経営者までお会いしてきたんですけど、小河さんのような大企業の社長さんは初めてです。

小河

大企業じゃないですけどね。(笑)

北森

大企業です。初めてでしたね。とにかく本質をガッとつかまれたら、これで行くっていうね。それをトップダウンでみんなを引っ張っていく。もう本当、今までに会ったことのない経営者ですね。

小河

恐れ入ります。

北森

いろいろなところで、じゃあこれはまず社内に持ち帰って議論をして、調査をして、マーケティングやってとか、ものすごい時間がかかる。何だかんだやって、最終的にやりませんとか、そういう企業がものすごい多いんです。「社長として私はやりたいんだけれども…」「ああ、そうですか」っていう感じで。

日本の企業はやっぱり5年ぐらいで結果が出ないとどうしようもない。そこのところをディシジョンするのに社長の一存ではできないということが多い中で、これで行くぞ、バッて、本当びっくりしました。

私は、自分のモットーが請われてるところで最善を尽くすということなんで。小河さんに請われてるならダイセルで最善を尽くすという。それで、じゃあやりましょうという、そんな感じでしたね。

小河

僕は逆の立場でね。先生と一緒にやるんだったら面白いなと。細かいことは分かりませんよ。ただ先生がやってこられたことのバックボーンを見ると、先生は無駄なことされないんですよ、間違いなく。絶対に必然性を持ったところでされるのが分かる。しかももっと懐が深いですよ。多分僕が見たのはほんの一部だと思います。とにかく引き出しをたくさん持っておられる。先生がやりたいことをどんどんご支援して、一緒にやってったら面白いことができるなと。

北森

ありがとうございます。最初、ダイセルの方から話を伺ったときに、全然違うテーマだったんですよね。それを議論して、情報交換してるうちに、こんな方向もという、ちょっと紹介差し上げたことが、バッと、そっちだという感じ。これがすごかった。

続く

Chapter 02 Challenge

小河

「難易度が高い方がマイクロ流体デバイスに合致する。世の中には安全性の問題でできなかったプラントがたくさんある」

北森

「チャレンジしないとなんの意味もない。他でもできるんだったらやらない。これしかできない、だったらチャレンジしよう」

小河

このプロジェクトには、うちの優秀なメンバーがあたってるんですよ。でも、どうしてもうちのメンバーは安全を見る。しかしマイクロ流体デバイスは、危ないプロセスこそ絶対合致するんですよ。危ないプロセスというのはどういうことかというと、大体は直接合成なんですよ。マイクロ流体デバイスの一番すごいところは、直接合成が安全にできるところなんです。

北森

そうなんです。できるところからやるというアプローチももちろんあるんですけれども、むしろ今できないこと、これで何とかならないかという。それこそ「やりましょう」なんですよ。チャレンジしないとなんの意味もないですよね。他でもできるんだったらやらないんですよ。これしかできない、だったらチャレンジしましょう、というね。

小河

難易度高いほうを選ばれるんですよ。むしろ難易度高いというより、逆にそっちの方がマイクロ流体デバイスに合致すると思っています。だって、やっぱり世の中には安全性の問題でできなかったプラントがたくさんあるんですよ。マイクロ流体デバイスだからこそ少量ですし、そういう意味では危険性は極めて薄れますからね。だからこそトライできる。

小河

われわれの今のプロセスは、過酸化物自体を生産する場合はもちろんですが、過酸化物でない化合物でも生産工程の途中で滞留部や濃縮部にホットスポットという、危険なゾーンが出現するのですが、マイクロ流体デバイスの場合は、そういう部分がないのでリスク回避が出来、安心してトライが出来るのです。

続く

Chapter 03 Change

小河

「先生は単なるアカデミアだけの方じゃない。常に社会実装と両輪で考えておられる実業家」

北森

「つくり出したものが、どう皆さんの役に立つのかというところまで考えるのが工学」

先生がちょっと異質だなと思ったのは、例えばですけど、ずいぶん昔に東大発のベンチャーを設立されています。今回、台湾の清華大学でも。世の中にどう出すかということをちゃんと同時に作りながら研究されてる。そこが一般的な大学の研究者とちょっと違うなと思ったんです

小河

そう。単なるアカデミアの方じゃない。アカデミアとしても素晴らしいですけども、多分事業家じゃなくて実業家じゃないかと。実業のほうも意識されていますよね。

だから小河さんとかみ合わせがすごくいいんだろうと

小河

そういう意味じゃ先生も私も、偉そうですけど合理主義者だと思う。理にかなわないことやっても意味がない。

北森

そうですね。開発した技術がどう社会、どう産業に貢献できるかというのが。われわれはプロの研究者なので、新しいものをつくり出すということは、それは当然のミッションであるんだけれども、その先につくり出したものがどう皆さんの役に立つのかというところまで考えるのが、やっぱり工学じゃないかなと思ってるんですね。

そこにリアリティのある大学の化学者にあまり会ったことがないです

小河

特に、もしかしたら工学系のほうが少ないかもしれないですね。どうしても論文、アカデミアに興味がありますからね。社会実装するっていうのは、もう一つ大きな試練があるんですよね。どっちかというと論理的なものを、本当に具体的にやっていくっていうのは、相当泥くさい仕事がありますから。しかし先生の場合は実業家も兼ねておられたので。

思考のフィールドが違うんですね。大学のフィールドでものを考えるか、世の中全体を考えてるのか

北森

最近になって、ようやく国も、それから大学や研究機関等に資金援助やファンドを行う機関を、どう社会還元、社会実装するんだということをまず聞くようになってきてますよね。でも、それって最近、ここ10年とか15年とかそんなもんです。現場でどう役に立つのかということと、学問的に重要なことっていうのが、お互い独立なんだけれども、重なり合うところもあるはずなんですね。そこを独立だということではなくて、同時並行にやりましょうということを、ちょっとこんなこと言うと口幅ったいんですけれども、教授になったときから考えてたんですよね。

それで日本にはJST(国立研究開発法人 科学技術振興機構)っていう、お金を先生がたに供給する研究資金援助機関があるんですけれども、そこの1人がそういう研究も成立するということで、学位論文、博士をそれで取った人がいる。普通は基礎をやってから応用という、そういう順番なんだけど、僕は両方とも同時にできるっていうふうに思ってやってきています。

小河

本来それが一番大事なんですね。ラボの研究者はより良いモノをつくろうとする性があります。それはそれで素晴らしいことなんですが、工業化をする場合は、どんな作り方をしても同じものが出来なければいけないというケミカルエンジニアの視点も必要なのです。つまりいいものを作ろうというのはみんな考えるんだけど、いいものを作る条件が尖ってたら、広く工業化はできないです。工業化するときはどんなに触っても、一定のものができるようにしないといけない。そうするとラボでチャンピオンデータを出すことだけが大事じゃなくて、むしろどんな人が扱っても同じものができるという技術が大事なんです。この二つは同時にやってないと、結構、駄目なんですよ。

北森

まさにそのとおりですね。

小河

だからマイクロ流体デバイスで100モジュール作ってやるのって、あれは工業化の最たるものですよ。数を増やしても均一に流せる、実はそこがミソなんですね。ラボでできたことがそのまま工業化しても一発でできる。だから両方セットで、両立できるというふうに先生はお考えだと思うんですけど、それがやっぱりすごいですよ。それを感覚的にお持ちなんでしょうね。

北森

娑婆気がある。一獲千金がね。(笑)

北森

高度な技術であっても先端で役に立たなければ、多くの人にプラスにはならない。でも、一獲千金っていうのはまだ学生のときは、悪ではないんだけれども、大学の先生が言うべきことではないみたいな風潮、ありますよね。お金のことをどうのこうのっていうのは。

小河

本来、付加価値を上げた人が、そのアイデアや労力の対価を得るということはやましいことではなく、当然の権利ですから堂々と頂いたら良いのですが。

社会に役立つかどうかっていう話

北森

そうなんですよ。結局お金になるっていうことは、みんなに役に立ったからお金になるんで、みんなが認めてくれて使ってくれたからお金になるんだということ。一つのパラメーターですよね。物差し、インジケーターになってるというね。

小河

ある研究員が試行錯誤をしながら、四苦八苦して開発した商品が、ワンドラム売れた時、どれほど嬉しいか。お客さんにその商品を買ってもらったということは、世間に認められたというくらいインパクトがある。その時にその研究員は一番伸びるんですよ。

北森

全く同感です。

小河

社会に自分のものが認知されたという喜びなんですよ。あと先生、さっきもうかる話されましたけど、多分先生は大きくもうけようとされてるんで、せこいことはされないですよ。僕は、大事なのは、この技術を独占するんじゃなくていかに広めるかが大事だと思うんですよ。だからわれわれとしてはできるだけいろんな会社と組んでやっていきたい。

北森

もうぜひ。世界に広げたいですね。

世界を変えようとしてらっしゃいますよね

小河

だって、やっぱりマイクロ流体デバイスは、次の産業革命を起こすデバイスだと思います。つまり産業革命の中で大量生産したことによって都市化が起きたでしょ。都市化が起きるというのは実は労働集約型なので、労働者が大量に必要になったんですね。大量に必要になる中で未成年の就労者も増えちゃって。その反省材料として労働基準法ができて、未成年の就労を禁じていくんですね。つまり、蒸気機関ができて産業革命で、大量生産が興りました。今度は、マイクロ流体デバイスが普及しますと、アンチ都市化が起きると思います。つまりどこで作ってもいいんですよね。最終的にはお客さんの所で、単なる木を使った大工仕事だけじゃなくて、化学繊維作りませんかとか、素材作りませんかいうふうになるかもしれないですね。

北森

究極ですね、それは。

小河

産業が変わります。産業化だけじゃなくて、ライフスタイルが変わると思います。

続く

Chapter 04 Co-creation

小河

「ダイセルが技術を独占するんじゃなくて、いろんな産業界が入ってきて一緒に作らなあかんと思う」

北森

「この技術をやるためには、それこそいろんな部品や技術が必要になってくる。いろんな天才が入ってステップファンクションで進んでほしい」

私が先生から技術の説明をしていただいた時に、すごい話だなと思ったんですが、マイクロ化して超効率化した反応器を、さらにモジュール化してプラントを組み立てる。しかもラボでの結果がそのままプラントで生きる。ここまで完璧な設計がある。この事業ってこれからどうなっていくんですか。ダイセルと一緒に組んで、これがモジュールとして完成したら、それを今度、世の中にどんどん普及していくのでしょうから、そのモジュールをいっぱい作っていくことになっていくんですか?先生とダイセルで

小河

ダイセルだけじゃなくて、いろんな産業界が入ってきて一緒に作らなあかんと思うんです。私がバーチャルカンパニーをやりたいと言っているのは、われわれダイセル単独で一つのサプライチェーンは完結してないからですよ。川上から川下まで、サプライチェーンでつながる複数の企業間で、生産情報を一元管理してあたかもひとつの会社のように運営する、それが私が目指す「バーチャルカンパニー構想」です。

まずはサプライチェーンが完結する企業とやりたいんですよ。つまりサプライチェーンを形成する企業を入れないと、マテリアルバランスが合いませんからね。そこだけ今までの大型生産ってなると非効率なんですよ。例えばカーボンニュートラルを一緒にしようとすると、同じような感じでマイクロ流体デバイスを入れていかなきゃいけないと思ってますね。コンソーシアムというような関係ではなく、もっと事業共同体としてバーチャルカンパニーをやっていかないといけない。

さらに言うと、例えば家電業界と直接組んで、家電の中に化学工場みたいな形でマイクロデバイスをキットとして入れてマイクロサプライチェーンを構成し、部品化するというのも面白いと思う。

こういう発想されてますけど、どう思いますか

北森

まずダイセルとわれわれだけではないというふうにおっしゃっていただけるのが、ものすごくうれしいですよね。それはこの技術をやるためには、それこそポンプから始まって、コネクターから、いろんな部品が必要ですし、それからコントロールの仕方に対しても、AIを使ったコントロールを入れなきゃいけないとか、もう本当にいろんな技術が必要になってくるんですね。そのときに一つのデスクトップケミカルプラント(DTP: Desktop Chemical Plant)を構成するのに、ものすごい数の部品が必要になってくると、そのサプライチェーンをどうするかという、そのサプライチェーンそのものが一つの産業になっていって、DTPを作り上げたDTPがまたいろんな会社に行く。サプライチェーン上流のDTPで作られたものが、チェーン上の次の過程にあるDTPでの材料となり、新たな化成品が作られていく。それが半導体工業だとか化粧品だとか医薬品だとか、そういったところに行く。上流から下流までものすごく大きな産業になってくんじゃないかなと思います。それが最終的な形。

アメリカのSFドラマ『宇宙家族ロビンソン』みたいな宇宙船の中での食べ物はどうするんだと言ったら、それはもう合成するしかないだろうと。そういう食べ物、タンパクの合成工場がこんなコンパクトにあってこそ『宇宙家族ロビンソン』が成り立つ。それこそわれわれの技術だ!みたいなことを言っていた時期もありました。

小河

そういう発想ですね。

北森

そうですね、それがもう最終。一般の人が使える工場になったら、これはもう終点だと思いますよね。化学工業が使える所は、まだ中間点という感じがしますよね。何世紀先になるか分かりませんけど。

意外と近いんじゃないですか

小河

意外に近いと思いますね。もしケミカルプラントがサプライチェーンの中でそういうマイクロデバイス化していったら、多分それの普及が異業種にすぐ伝播すると思います。だって明らかにマイクロ流体デバイスはやっぱり生産性も高いし、エネルギー転換までできますから、そういう意味じゃいろんな可能性を秘めてるということは分かってくると思います。

北森

今、地球が、人類が直面している課題については、もう直近に解を出さなきゃいけないんで、それはそれでガッとやる必要はあると思いますね。

続く

Chapter 05 Society

小河

「産業界全体がマイクロデバイス化をするぐらいの覚悟でやらなきゃいけない。それをやるからこそ、カーボンニュートラルが社会構造として達成される」

北森

「これを進めると、われわれが今の知識では考えないようなものが出てくる可能性がある」

小河

私は全ての産業は基本的にマイクロデバイス化したいんですよ。そうしないとどこかだけが、自分の所は効率上げてコストダウンするんだということをやると、絶対うまくいかないですよ。産業界全体がマイクロデバイス化をするぐらいの覚悟でやらなきゃいけないと思いますね。それをやるからこそ、カーボンニュートラルがやっぱり社会構造として達成されていくと思うんですよ。

そのためには何が必要ですか

北森

だからそのためにも、今やってるプロジェクトを成功させないと。

小河

そう。成功させる。

北森

あれがいいってみんな思わないとやらないですよね。

小河

圧倒的な成果を目の当たりにしてもらわないとね。それとやっぱり発想の転換がそのときに要りますからね。例えばバルブやポンプに対しても、多分発想の転換が要ると思うんですよ。すべからく、いろんな意味で発想の転換のモデルにならないといけないですね。

北森

これ、進める間に、多分ポンプ一つとっても、チューブみたいなところを取った瞬間に押し出されるみたいな、われわれが今の知識では考えないようなものが出てくる可能性があるんですよね。われわれがやってることによってそういう天才が入ってきて新しい技術を生んでくれたら、もうステップファンクションでまた進んでいきますしね。

小河

企業や大学だけが入るだけじゃなくて、そういう人に入ってもらわないといけませんね。

北森

やっぱり次のフレッシュな、非常にチャレンジングな人が出てきて、そこがまた天才的な何かを出してくるっていう、そういう循環をつくっていきたいですよね。

小河

そのときのブレークスルーは地道な発想の繰り返しですね。理にかなった発想すると、絶対ブレークスルーするんですよ。だから変な、理にかなってない無理なことしようとすると駄目なんです。やっぱり理にかなってます、絶対に。ブレークスルーした結果はね。

北森

昔、文章にしたことがあります。新しいことをやるのに、アイデアというのが、単に奇をてらって出てきたものっていうのは駄目なんですよね。独創と奇をてらうこととはまるで違って、独創は論理的に積み上がってないと駄目なんですよね。

小河

おっしゃるとおりです。その連鎖が。一個一個がセオリーの積み上げですからね。

確かに。アートでも実はそうですもんね

小河

そう。

北森

全ての分野で、科学技術だけではなくて、芸術の分野でも、独創的に何かを変える、音楽を変える、絵画を変えるっていうのは、やっぱり理にかなったジャンピングが、理にかなった全く新しい発想がそこに出てきて初めて起きた進歩になるっていう。

小河

昔、女子の体操オリンピックの選手に色紙を書いてもらったときに、力の美って書かれたんです。自分が一番パフォーマンスを発するときの体の動きは、美しい体になるんですよ。それはプラントも一緒で、プラントが最もシンプルにできて性能が上がるときって、黄金律の美しい姿になるんです。だからいくら計算が合ってたって、ずんぐりむっくりの設備は性能が出ないです。マイクロデバイスはシンプルで美しいです。これは真理なんですよ。真理は美しいんです。こう言うと哲学的ですけど、計算をし尽くした人は分かってますよ。計算結果から見て不細工なことになってたら、まず計算が間違ってます。

確かにガラス板ひとつのデザインを見ても、すごく美意識が高いなと思うんです。これ、聞き忘れたんですけど、7対3にもこだわってらっしゃる。あれって何なんですか

北森

そう。7掛ける3は、顕微鏡のプレパラートってありますでしょ、あれから来てるんです。最初、新しい分析装置、検出器を作るほうが専門だったんです。それで顕微鏡の下で光を液体に投入して実験をやってたんですが、どうしたって顕微鏡の下っていうのは対物レンズがもう直前までサンプルのところに来ていますから、ほとんどスペースがない。だから、このプレパラートにガラス切りで傷をつけて、そこにサンプルを垂らして、カバーをして測るっていうようなことをやってたんです。それがわれわれのマイクロデバイスの起源ですね。

小河

初めて知りました。

北森

それでカバーグラスをこうやっているんだと、液体を取り換えるのが大変なので、出入り口を付けてやったらうまくいって。それから二つの液体を混ぜて、化学反応させたらどうなるかなみたいな。で、今のマイクロ流体デバイスになってきたんです。

それなので、7掛ける3っていうのはたまたま使っていたプレパラートがおおよそ7センチ、おおよそ3センチだった。この研究を始めて、じゃあ行くぞっていって始めたときに、学生がいろんなサイズのガラスを使うと、ホルダーだとかいろんなこと作らなきゃならなくて、金かかってしょうがない。もう駄目だと。もう北森研の標準として7掛ける3でやれと言い始めたのが、研究室標準ですね。それが今までずっと来ちゃった。

小河

標準ですね。これはセンスですよ。最初からそういうユニバーサルの考えができるのは、センスです。普通、考えがまとまらないと複雑なことをするんですよ。それはむしろ達人の見切りをせなあかんです。見切りをね。

北森

ただ7掛ける3というのはかっこいいでしょ、あれ。

美しいです

続く

Chapter 06 Innovator

小河

「ダイセル方式の単位操作の知見から見ると、30種類くらいのマイクロ流体デバイスで世界中の工場が再現できます」

北森

「マイクロユニットオペレーションも30なので、ぴったり合ってます」

小河さんに質問があります。ダイセルのDX技術と組み合わせれば、マイクロ流体デバイス30種類でおおよそ世界中の化学工場が再現できるんじゃないかっていう話があったと思うんですけど、それはどういうことでしょうか。

小河

先生のプレパラートのあの図面を見たときに、やっぱり普遍化されてるなと思ったんですよ。そのときいくと、本来、単位操作 * と僕らが呼んでる設備の括り方があるんですけど、ユニットオペレーション * って、それが大体45個ぐらいあるんですよ。反応を除いてね。それは1個ずつ見ると、また単機能 * に分解できるんですね。それで本当の単機能にしようとしたら、多分30個ぐらいにくくれるんじゃないかと思ったんですね。

北森

ぴったりですね。われわれのマイクロユニットオペレーションも30なんですよ。ぴったり合ってます。

それって直感的に分かったんですか

小河

そう。直感的に感じました。だから大体45ぐらいある単位操作を、もう本当にそれ以上分解できない行為にすると30ぐらいになるはずなんです。それを言ってたんですよ。多分そうなるやろうと。

先生もそれ、瞬間的にすぐ同意しましたね

北森

間違ってなかったって。良かったと。

すごいですね

小河

だからそれは今までの経験から。

それ、どういうことなんだろうとずっと分からなくて。小河さん以外、誰に聞いても分からないって言われました

小河

直感的にそう思ったんです。だから逆に僕は、化学工学の先生方に、現在の単位操作という括り方を見直して、AIとかに対応しないと時代遅れになるよと言ってた。

北森

そうですよね。

小河

そういうふうに考えると、本当はもっとシンプルな、単機能に分かれると思うんだよね。それを一つのモジュールにしてやると、中のレシピを変えてやれば無限大に製品の組み合わせができるはずなんです。

じゃあ、それを全て作れば、もう世界中の工場をどんどん超効率でエネルギーレスな小さな工場に変えていけますよね

北森

それを組み合わせればという、そういうことだと思います。

小河

それが一番、やっぱり設計的にも、メンテ的にも、運転的にも楽なんですよ。

あとこの技術、本質的に場所要らないじゃないですか。だから、例えばですけど、車の中に作って、移動してそれで工場ですみたいな話に。それが普通になってきますよね。未来の話をさっきされてましたけど、今は、とりあえずはいろんな各工場が本当にちっちゃなサイズにどんどんなっていったとして、例えばダイセルが仮にマイクロプラントに全て変わったら、今の工場はほぼ要らなくなってきますよね

小河

要らないですね。

どうなっていくんですか?

小河

大量生産やめるだけじゃなくて、僕は今、新潟の工場は全天候型工場にしようと言っているんですよ。雪がすごく積もるでしょ。外に出なくていいんです。全天候型というのは、部屋の中だけで生産できるようにしたんですね。そうすると、例えば高齢者の方ももっと従事できるとか、身体障害者の人だって従事できるようになるんですよ。そうしたら働く意欲のある人はどんな人でも、この指とまれで来てもらったらいいと。

いいですね。確かにこれから高齢者はどんどん増えていくし、それが労働力になります

小河

例えば70歳定年の話もあるでしょ。それはそれでいろんな環境を整えないといけないと思うんですね。そういう意味じゃマイクロ流体デバイスはその最たるものですね。

むしろ社会保障がどうのって言うよりは、そうやって世の中変えて働けるようにしていったほうがいいですね

小河

おっしゃるとおりです。

北森

昔、計算尺が電卓になって、その電卓になる前にコンピューターっていうのが、今はもう当たり前に使っていて、こんなスマホの中にも幾つも入ってるわけですよね。それは僕らの学生のときにコンピューターを自分で作るキットが。

小河

ありました。

北森

あれはもうほとんどみんな、計算ぐらいしかできなかったですね。あのときにあのコンピューターが情報社会をつくり出すなんて、今のこの状態を想像できた人ってほとんどいないですよね。それが今や情報というとんでもない、国を揺るがすぐらいの大きな技術産業になってしまったんですよね。あれは計算尺作った人だとか、そういった産業全部駆逐したわけですよね。そろばんだってなくなっちゃったわけですよね。

その代わりに得た、もうはるかにでかい産業と社会が出現してしまったので、既存のところの技術が変わるだろうといったって、その既存のところをどうするんだっていう議論って、何となくもっと他、先に行ったところが既存のところをカバーしていくっていう、そういう発想じゃないと新しい社会にならないかなっていう気がするんですね。

変化を恐れるなということですね

北森

伝統は残すべきだと思うんですよ。そろばんの玉を作る、あの技術はそれは残すべきだろうと思うんだけど、産業としてはまた別の話かなっていう感じ。

小河

僕はダイセル方式を作ったときに、この網干工場を20人で運転できますっていうと、それでは雇用が守れない。人を大事にしてないんじゃないかという質問が結構あったんですよ。それに対して僕が言いたかったのは、あれをしなかったら網干工場自体が中国に行って雇用がゼロになってますよと。でも、それを人は見ないんです。700名雇用してたのが200名ぐらいになってるじゃないか、そうしたらそれだけ人減らしして、大企業だけが生き残ろうとやったんじゃないかと。そんなこと考えてる企業はいないですよ。

新規性があればあるほど反対というのは大きくなります。タフなようで、反対されると結構ダメージを受けます。そのときに自分の心のどこによりどころを持つかというと、これは私利私欲じゃなく、絶対にこれはダイセルにとってプラスなんやと思えるかどうか、それから社会に貢献するのかっていうことを、これはほんまに延々自問自答します。

ただ、やっぱり産業について技術革新をしていくいうことは大事なんですよ。でも技術革新があたかも悪みたいなことを言う人はいるんですよね。それは人間の限りない発展を止めると思うんですよ。新しいビジネスモデルとか、新しいワークスタイルを提案してると思わないといけないですよね。

小河さんも北森先生も、革命家というか、革新者ですけど、根本的にすごく優しいからそういう考え方になるじゃないですか。ただそうじゃない勢力もある

北森

保守派。

何が必要ですかね?いい方向に進むには。世の中の視点が優しければいいと思うんですけど、無駄を徹底して省いていくみたいなことが、小河さんじゃなくて、じゃあ別の、人のことはどうでもいいみたいな人がやると怖いと思ってしまいます

小河

それだったら今のような感じでダイセル方式は取り入れられてないと思いますよ。それ以外の生産性向上の仕組みと一緒になるから。でもダイセル方式を取り上げていただいてるほとんどの方々が、やっぱりただコストダウンのものじゃないという思いで取り上げてもらってますから、それはダイセル方式に違う側面があるからだと思うんですよ。そういうものだけが残ってくると思います。

自然淘汰される?

小河

だって、やっぱり人間は馬鹿じゃないですからね。どことなくこれは偽物か本物か分かりますから。それは、偽物は人間をないがしろにする方向だと思うんですよ。AIをやってる先生方や、アンドロイドやってる先生方と話しても、彼らが言うのは99.99パーセントまでの人間の行為はパターン化できると。ただ残り何パーセントかが非線形なぐらいガーッと上がっていって、人間でないとできない行為に及ぶと言うんですよ。

彼らは、技術でどこまで人間の能力を追い込めるかを見極めたいと言ってるんですけど、それは人間の能力というのは極めて非線形な領域があるということを実証したいんですよね。そういう知的好奇心のためにやってると思うんですよ。

普通、人間、何も考えんでええと、ボタンだけ押す仕事しろって言われて、楽だな、ラッキーと思う人はいないですよ。逆に苦痛になりますよ、考えるなって言われたら。『人間は考える葦である』と言ったパスカルの言葉がありますけどね。やっぱり人間は考えたいんですよ。そこを思うと、そんな変なふうにいかないと思います。むしろやってない人に限ってそんな議論をするんですよ。

保守派っていうのはそういうことですね

北森

そうですね。

小河

前もある若い人に怒ったんですけど、小河さんの生産革新を理解したいんで、もうちょい理解するまで待ってくださいというんですよ。それはある意味先輩に対して不遜だと思うんですよ。それは越えるということだから。そうじゃなくて、まず先達のやることをやってみないといけません。やるときにニュートンやアインシュタインのことを分かってやる人います?信じてその知識を使うところから始まるでしょ。まず使ってみたらいいんですよ。使ってみたら知識の意味が分かりますよ。それをしないで言う人がいるから。だから本当に大事なことは、自分でまずやって欲しいんですよ。それをしないで言うのが一番駄目ですね。

北森

そうですね。やって見せるのが一番。説得してどうのっていうところではないかもしれないですね。だからこのプロジェクトもそうかもしれません。いろんなこと言う人いるんだけれど、やっぱり見て、やってみて、いいじゃないかと言ってついてきてくれれば、全体が変わるんですよね。説得してでっかいものを動かそうっていうのは、これは天才的な政治家じゃないとできないと思いますよね。

小河

それは決して長続きしないですね。

北森

われわれは技術でこう変わるぞということを具体的に見せられるので、そちらのほうが手っ取り早い。

小河

企業ですからある程度方向性を示さなあかんけど、やっぱりその中で本当はこのことを直感的に面白いと思う人が出てくることが望ましいですね。

北森

ある意味、台湾でやるっていうのはそういうことなんですよね。日本じゃできないから台湾でやる。

それ伺ったときに残念だなとは思いつつ、確かにそうだなと思いました

北森

でも、それがフィードバックすればいいじゃないですか。今、私はそう思ってます。

そうですね。台湾でいろいろ見せていただいて、フィードバックできる国だなと思いました、台湾は。仲良くやれる国だなと

北森

もちろん。なので、選んでる。フィードバックできない所には行かないですね。

ところで、拠点を移された台湾の一番の魅力は何ですか?

北森

いつも台湾の人にも聞かれるんで、一言で答えてるんですけれども、やっぱりフレキシビリティーとダイバーシティーなんですね。それがありきたりな意味ではなくて、社会全体の構造として人々がフレキシブルになれる構造をしているんですよね。

ダイバーシティーっていうのもそうで。例えばどんなことかというと、日本だと例えば大手日本企業の何とか事業部の何とか部長というところに価値があるんですけれども、そこにいる誰それさんという感じで、そのポジションがあるからその人に価値があるっていう感じなんです。

でも、台湾の場合はそういうこと全然関係なくて、人に価値があるので、その価値を売って、自分の価値を売り込んで次の所にどんどんステップアップしていっちゃうっていうところがありますよね。それなので、われわれがこういうプロジェクトをやりたいんだと言ったときに、自分にはこういう価値があるからおまえの所で雇えって、こう来るわけですよね。

それでわれわれIMT台湾もたった2カ月で人を確保することができて、その後8カ月で今の実験機を作ってしまうということができる。そこのあたりの社会全体、それから人々の考え方、いろんなことを含めたフレキシビリティーっていうのが、僕は台湾にはすごく魅力。

それってアメリカよりもかなり強力にある感じですか?

北森

面白いのは、欧米の文化ではなくてアジアの文化の中でそれがあるということだろうと思います。韓国だとか中国なんかも結構付き合いあるんですけれども、やっぱり日本と似たようなところがあるんですよね。韓国は日本と同じで、大企業のあるポジションにいることが重要で、中国も科挙の制度に、ずっと歴史的にね。そういう役人のヒエラルキーがあって、その中のどこのポジションだという。だけどそういうアジアのカルチャーの中にあって、それでアメリカ型の、ある意味イノベーションの社会になっていると。

歴史が浅いからっていうのもあると思うんですね。そこのところが非常に台湾という所に僕は魅力があるなというふうに思っています。

*用語説明

・単位操作、ユニットオペレーション:

物質やエネルギーの物理的変化・伝播に関する流動,伝熱,蒸留,蒸発,吸収,抽出,乾燥,晶析,混合,粉砕,ろ過,沈殿,遠心分離などの操作を総称して単位操作という。化学工業の製造工程は、これらの単位操作と化学的操作の組合せから成り立っている。

・単機能:

ここでは、蒸留や濾過のように、化学工業など製造工程中での、個々の工程機能を指す。

続く

Chapter 07 Demonstration

小河

「日本人らしい発想の新しいアイデアを使い、もっと日本人の優秀さを実証したい。だって日本人は歴史的にそうしてきたんですから」

北森

「現状を打破するという意味でも、私は台湾でこれをやってみせて、日本にこれではいかん、ああやるんだというのを見せたいなっていうのが、今モチベーションとして猛烈にあります」

小河

日本は江戸時代になってからは鎖国をして海外との扉を閉めるのですが、江戸期までの日本人って結構、海外に移り住んでるんですよ。

北森

あの時代ね。船乗って行ってたんですね。

小河

そうです。そういう時代が長かったんで、江戸期の安定期の中に日本人が相当疑心暗鬼の中に追いやられて、全て江戸期に二部門が並行した。奉行所もそうでしょ、南町と北町。お互い監視体制に入ったんですね。その中で日本人の精神構造はかなり型にはめられたんですよ。それが明治期になって日本人というアイデンテティが確立されたんですけど、それが戦後の反省が基になって民主化に向かうのですが。本来、日本人らしい着想は様々な独創を生んできた。そういった日本人の優秀さを実証したい。日本人はもっといろんなことできると思いますよ。だって歴史的にそうしてきたんですから。そもそも日本人のルーツ自体が各国から渡来して来た人でしょ。そういう意味じゃ、ほとんどの人が冒険心にのっとって来た人ばかりだから。

確かにそうですね

小河

そういう自分たちのルーツも振り返ってみなあかんですよね。

北森

僕が東大の工学部長をやったのは2010年から2012年なんですけど、ある意味、危機意識を持ってたんですよね。このままでは絶対まずいという、変えなきゃいかんということですよね。それは、明治になってから西洋文化を取り入れたんですよね。言ってみたら馬車じゃなくて陸蒸気が走ってた。これは大変だっていうんで一生懸命導入し始めたんですよ。それの入り口が東京大学工学部の前身の一つである工部大学校だったんですよね。だから工部大学校の使命は西洋文化を取り入れる窓口だったんです。

そのときに必要なのは、相手を早く理解して、それをまずはコピーすることから始まる。そして、ずっと何十年かたって、今度は相手よりもより良いものをより安く生産をするというところにシフトしていって経済成長する。そこまでは良かった。2000年に入って、21世紀でノーベル賞の数は世界で第2位の国だった。そのぐらい独創性に関しては、世界の最先端を行ける国になった。そこまでは良かった。

でも、なんだ、この閉塞感は、と。これだけノーベル賞が多く取れる国なんだけれども、じゃあそこから産業としてどう価値を付ける。先ほどの議論に戻るんですけれども、独創の技術に対してどうバリューを付けて、みんなに使ってもらって、価値を認めてもらって市場をつくっていくっていう、そこのところにものすごく大きなギャップがあった。

その大きなギャップのところが世の中ではデスバレーだとかいろんなことを言ってますが、どうもそれだけではないらしいと。何をやらなきゃいけないのかということを、工学部で議論してグランドデザインをしようというプロジェクトを始めたんですね。

小河

面白いですね。

北森

そのときに会社の経営も含めて、僕らは研究はプロですけれども、経営はもう全然ど素人なんでいろいろ話を伺うしかないんですけれども、やっぱりシェアを争う、そういう競争については日本はものすごくうまい。でも独創技術で全くゼロからマーケットをつくるというのは、とても下手だということが分かってきて、じゃあそれをやってるのはどんな人たちなのかをまず見てみようと。最初にマーケットをつくった人たちは本当にベンチャーなのかということも見てみようということで、いろんなことを始めたですね。

そうするとだんだん分かってきたのは、マインドだけではなくて、大学でどういうトレーニングをするか。特に博士課程で。博士課程は専門家をつくる、その機関ではないと。むしろ博士課程でやるべきことはトレーニングであって、そのトレーニングというのは課題を自分で見付けて、それを突破していく。当然失敗を繰り返す。その失敗を繰り返していってどんどん次のアイデアを新しくしていって、最終的にゴールに。そのトレーニングをするのがやっぱり博士課程だと。

そうすると、ただ単に技術を開発するだけじゃなくて、これを使ってもらうか、相手に使ってもらうということもその中に入ってくるだろうと。相手に使ってもらうというのは、先ほどのバリューがあるから相手は、これいいじゃないかと分かれば突破することができる、市場ができる。DNAシーケンサー(DNAの塩基配列を自動的に読み取るための装置)なんかまさにそうですよね。DNAシーケンサー作ったのは日本なんだけれども、日本では市場はできなかった。ABIというアメリカの会社がやったらものすごい、2兆円の市場ができちゃった。

そこのところを一体誰がどういう形でやってるのだということを、一生懸命調べる。そうすると今足りないものはまさに訓練と人材だということが分かってきて、そうすると日本人だけでできるのかと。人口がどんどん減ってきて、それでもう今の小学生はわれわれが大学生のときの大学生人口の半分しかいないんですね。その中でそれをやっていける人っていうのは、われわれよりも当然半分になる。人は国際化していて社会が国際化してないので、優秀なやつはどんどん外へ行ってしまう。外からも優秀なやつが入ってこない。じゃあ、それをやるような人材はどうやって確保したらいいのかっていうこと。これ、お先真っ暗じゃないかという。

そういうような議論にどんどんなって、じゃあそれを軌道修正するためには今やるべきことは何かということをグランドデザインしてみたんですよね。私と私の次とその次ぐらいまでやってたんですかね。でも、あれからもう十何年たって、残念ながら、われわれが危惧していたような結果になりつつあるというのがね。

その中で、またこのプロジェクトに戻るんですけども、そこを打破するという意味でも私は台湾でこれをやってみせて、日本にこれではいかん、ああやるんだというのをやっぱり見せたいなっていうのが、今モチベーションとして猛烈にありますよね。それを示さない限り、日本は変わっていかないんじゃないかなという気はするんですね。

そのときに先生が描いたグランドデザインについてもう少し教えてください

北森

もうはっきり言ってしまえば、人の国際化ばかりを国際化って言ってきたんですよね。外国に行ってビジネスをやることを国際化って言ってきたんですよ。そうじゃない。外国人が来られることが国際化で、その器を国際化しないとどうしようもないです。それはもう東京大学を国際化しなきゃいけない、ダイセルを国際化しなきゃいけない、器の話なんです。

大学の事務で英語が通じないって日本だけですよね。台湾のどんな小さい事務に行ったって英語通じます。それらは、器の問題であって、人の問題ではないっていうね。

ここ10年、15年、それで空走してしまったのは、日本国内の産業のためにどうしたらいいか、そればっかり議論してきたわけです。日本の産業がだんだん、もう中央研究所も維持できない、基礎研究所も維持できない、そのときは大学の役割はどうするんだと。そうしたら企業の中央研究所の肩代わりをするというような、そういう論調にばっかりなったわけですよね。それはもう逆に組織を国際化するほうからは外れて、どんどんドメスティックになっている。

大学というアカデミアだけじゃなくて、産業もそれを要求したんですよね。産業のほうも、そんなこと言ってないでわれわれのほうにもフィードバックしろよと、おっきな声を産業のほうからも上げられて、そっちのほうにどんどんシフトした。

小河

脱線しますけど、私は教授の方々の給料をもっと増やすべきだと言っています。日本自体が突出したことを認めない感じになってきたから。だからさっき先生がおっしゃってたノーベル賞も、一般的に言われてるのは物理学賞が多いんですよ。物理学賞って乱暴に言うと、ほとんど実験費用、要らないんですよ。理論ですから。そういう意味じゃ医薬とか化学で取ろうとすると、すごいお金要るんです。

北森

それはね。

小河

日本は戦後の金がないときでもノーベル賞を取っていた。朝永振一郎博士とか湯川先生は、全部理論物理学ですからね。それは日本人の優秀さを実証してるんですけれども、日本が研究に金をかけられていないというのはずっと変わってないという。

北森

そうですよね。アジアでノーベル賞、これだけ量産してるのは日本だけ。そこは台湾も日本に憧れてるんです。

小河

そうなんですよ。

北森

一体どうしたらああなるのかってね。

小河

そこの、まだ優秀さが日本にあるとするならば。

北森

いや、もう最後のチャンスですよ。だからもう本当に今しかないですよね。

小河

おっしゃるとおりですね。だから今の技術者も相当、腕が落ちてきてますからね。そういう意味じゃ日本人は本来勤勉さがあって、あるハングリー精神があっても、今ほとんどなくなってるなと思ってね。海外を見たときに、海外のほうがやっぱりハングリー精神は大いにありますよ。いい意味のアンビシャスがありますね。野心と言うとちょっといやらしいんだけど、でもアンビシャス。

北森

ダイセルの方々が台湾に来られたときに、何をお見せしようかということを随分考えて、それで学生たちを見せようということにして。学生のF1、それとロボティックス、そこのところにお見せしようと。学生のあのアグレッシブさ、ご覧になりましたでしょ。ものすごいハングリーですよね。あれが今、日本ではどこ行っちゃったんだっていう感じですよね。

小河

日本ではどこ行ったのか分からない。海外では、企業に行っても、スタッフが相当貪欲ですよ。3S(整理、整頓、清掃)とか言うとホワイトカラーはやりません。それはブルーカラーがすることやっていうんで。3Sというのは改善ではすごい大事なことなんですけれどね。一方で、彼らはキャリアアップのためにすごい貪欲ですね。ダイセルでは3Sと言わずにビジュアルコントロールという名前を付けています。ビジュアルコントロールだからブルーカラーだけでなくホワイトカラーもやらなきゃいけないって理由付けをしている。

そういう貪欲さは日本の企業の若者も見習わないといけないけども、じゃあ民間企業に夢があるのかというと、それ自体がアカデミアのほうから見るとあんまり感じておられないことが結構ある。

日本は、失われた20年とか言うてますけど、それがあまりにも喧伝されてきて、自分たちが企業に行っても夢を描掛けないと思ってる。そこに意味を感じてなければ、勉強する目的も見失いますよね。

北森

まさにそのとおりですね。

小河

それは逆にわれわれ企業人が、先輩がもっと入っていって、やっぱり背中を見せて、夢を語らないかんと思う。もっと面白い夢をね。

でも、北森先生がずっといれるような大学であってほしいですよね。結局そういうことですよね

小河

そうです。

北森

思ってないです。(笑)

小河

なにしろ北森先生はスウェーデン王立会員の方ですから。ノーベル賞の選定側ですからね。

ノーベル賞というのはもちろん賞としては大きいんですけど、どちらかというと純粋なアカデミックな評価が主になります。それはそれで大事なんですけど、社会実装をどの程度やったかがやっぱり大きいですよ。

北森

そうなんです。それとは違うんです。明らかに違う。

小河

今回のマイクロ流体デバイスは、発想は素晴らしいんですけど、社会実装のツールとして位置付けられてますからね。だから化学工業的な研究はあまりノーベル賞にそぐわないんですよね。

北森

ノーベル賞よりもはるかに少ないですよ、そういう発明のほうが。だからそういう意味では、ノーベル賞という権威と今までの歴史に裏付けられた、われわれサイエンティストの独創に対しての栄誉っていうのはあるんだけれども、社会に対するバリューという意味では違う尺度ですよね、全く。

私にとってはそっちのほうが全然価値ありますけど。社会実装で世の中を変えるほうがよほど

小河

そのうち北森国際賞というのができます。

マイクロ流体デバイスでもうけた金を基金としましょう。(笑)

北森

それは本当、ダイセル国際賞なんだけど、そのぐらい経済的なインパクトがあるといいなと思いますよね。

先生がそろばん弾いてたのは見てらっしゃいます? 大体これぐらいの規模のマーケットになるって

小河

見てないです。

そうですか。ちゃんと計算されてますから

北森

いや、あれはうちのCEOが計算した。(笑)

小河

当社では、マイクロ流体デバイスが実装したら何百億もプラスのメリットで出るという計算させてますから。そういう意味じゃ先生も私もちゃっかり計算してます。幾らほどメリットがプラスされるか。

北森

私は老後にちゃんと暮らせればいいです。

小河

そんな。(笑)

Chapter 08 Expansion

北森

「スウェーデンは、国を維持するのは科学技術立国の教育しかないと思っている。だから知の創造に最大の敬意を払う」

小河

「まずはわれわれがマイクロ流体デバイスをちゃんとものにして、若い技術者たちに自己実現して欲しい」

小河

このマイクロ流体デバイスは絶対に面白いですよ。僕は今、数あるカーボンニュートラルの方法の中で、最もカーボンニュートラルを実現する方法やと思います。

そうですね

小河

理にかなってます。

北森

伝わって欲しいですね。

小河

この前、とある化学会社の元社長の方にこの話をしたんですよ。その方も、これはもっとやるべきだったって言うてましたね。そういう意味じゃ、やっぱり心がある生産技術者はこれだと思ってるんですよ。

実験室でできたことは、そのままもう工業化できちゃう技術じゃないですか。それがすごいですよね

小河

そう。そのためにデバイスを、まだ中身をブラッシュアップしなきゃいけないと思うんですよね。

北森

まだまだやることは山ほどあるんですよ。

ワクワクしますよ、やることいっぱいあるのは

小河

もちろんそうです。だから新しいブレークスルーをしていって、いっぱい、ここにいらっしゃる方もそうやけど、それを培って、自分がこの分を開発したいんやという、自己実現してほしいですね、それは。

北森

そのためにも人材なんですよ、人材。その次のね。

ダイセルの中でもどんどん手を挙げてくれるといいですよね、本当に

小河

そう。

北森

日本の中でも人口は減ってくので、その中で優秀な人たちをどうやって確保していくのかというのはね。ほっといたらもうどんどん海外行っちゃいますからね。人は国際化してるんで、条件のいいほうに飛んでいっちゃいますから、本当に空洞化しちゃいます。

小河

本当にそれが一番、危機感です。

北森

そういう意味では、僕はもう一つ、スウェーデンにもポスト持ってるんですけど、スウェーデンは人口は東京都よりも少ないんだけど、国土は日本の約1.2倍ありますよね。その国をどうやってキープしてくのかっていうのも、教育しかないと彼らは思ってる。科学技術立国の教育しかない。どうやって人を確保するのかという、それがスウェーデンのアカデミズムなんですよね。

その中で出てきてるのがノーベル賞なので、知識の創造だとか、創造した知識に対する価値の付与だとか、そういうところに最大の敬意を払ってるんですよね。私がスウェーデンのルンド大学の名誉博士をもらったときに、博士号の授与式の中で名誉博士ももらうんですけど、もう本当荘厳な儀式ですね。ルンド大聖堂でやってね。あれがやっぱり創造に対する敬意であり、あそこに憧れを持たせるというのが父兄の、親御さんたちの子どもたちに対する教育であり、思いであるという。人口100人の村でも変電所が要るんだっていう。それはもう技術者を育てる以外この国は持たないっていう、それがあってやってるわけですよね。

小河

日本もその選択を取るべきですね。

北森

そうですよね。

小河

日本こそ資源がない国なんで、その選択を取らなければいけませんね。本来それがあるから、江戸時代は保守的な時代だったとさっき悪口を言いましたけど、識字率が江戸時代、相当高いですね、日本人は。そういう意味じゃ寺子屋とかそういう庶民がそういう所に通うことで、やっぱり学問してましたから。

北森

そう。江戸時代ぐらいまでの教育システムはすごい進んでたんですよね、日本は。それもターシャリーエデュケーションっていう高等教育までの道筋が社会につくられていた。プライマリーが、いわゆる小学校での初等教育、思想教育。その後が、セカンドリー、中等教育。最後の仕上げがターシャリーで、高等教育っていうやつ。明治になってからも、先ほどの西洋文化の導入っていうことで、ターシャルの高等教育はすごかったんですけども。

小河

まずはわれわれがマイクロ流体デバイスをちゃんとものにして、若い人材たちには、その新しい技術の社会実装に向けた活動へどんどんハングリーに参加をしてもらう。

北森

そうです。

小河

学生諸君には、やっぱり自己実現してもらいたい。若手だけじゃなくて、日本の技術者たち皆さんが新しい技術に取り組む中でおのおのに自己実現していったらいいと思うんですね。それは一つの事例として示していきたいですね。絶対画期的なことになりますから、それはぜひ取り組むべきじゃないですかね。

(終)